Post by @i_lovememe520View on Threads

週末,陳葉(化名)匆匆搭上回老家的區間車,準備去參加鄰居朱曉峰(化名)家辦的喪事。

朱曉峰比陳葉大兩歲,雖然兩家平常來往不多,但感情一直很好。

一到家,陳葉沒多說什麼,就直接跟著幾個鄰居去朱家幫忙。朱曉峰的媽媽是生病過世的,早些年她就曾因病住院,花了不少錢。

這次更嚴重,聽說在醫院整整住了一年,吃了不少苦,朱曉峰心裡自然不好受。

到了朱家,一看到陳葉,朱曉峰馬上起身迎接,兩人握手寒暄,陳葉拍了拍他的肩膀,簡單說了幾句安慰的話。

當晚,陳葉就和朱家的親戚們一起守夜,熬了一整晚,隔天一早又起來幫忙打掃、接待來弔唁的親友,忙到傍晚才回家休息。

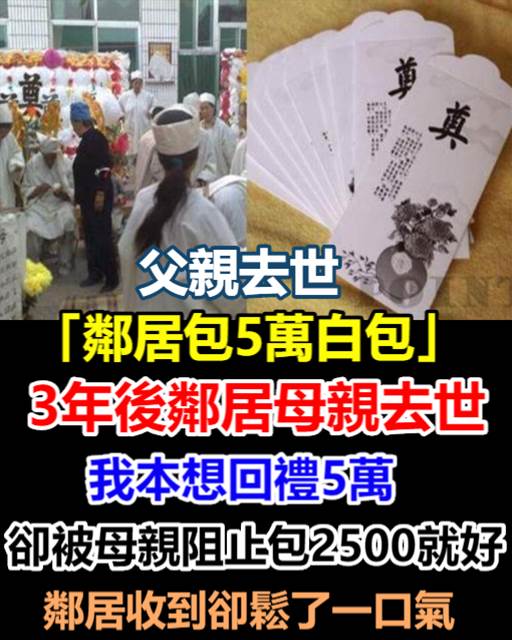

趁著休息的空檔,他問媽媽:「媽,三年前爸過世,曉峰哥那時包了5萬,這次我們是不是也得回5萬?」

媽媽卻說:「不用啦,就照鄉里的習俗包個2500就好。這樣你來我往的,到底哪天才是個頭啊!」

陳葉聽了也沒太意外。

兩家做鄰居已經十幾年了,他跟朱曉峰同一所國中,只是年紀差了幾歲,在學校也不算熟。

後來陳葉考上外地大學,讀到大三那年秋天,媽媽提起朱曉峰的媽媽重病,朱爸爸到處籌錢看病,甚至跑去外地打工,情況很艱難。

那時候陳葉還是學生,自己沒什麼錢,也幫不上忙。

父母說想借朱家5萬,問他意見。

陳葉覺得錢不算多,爸媽出於好心去幫忙,他也就點頭同意了。

隔天爸爸就去朱家,把5萬塊送去。因為彼此熟識,爸爸也沒讓朱家寫借據。朱家人非常感激,保證一定會儘快還清。

但說歸說,現實情況一直很艱難,朱媽媽的病斷斷續續,朱家父子賺來的錢幾乎都拿來看病。

直到兩年後,朱曉峰才把5萬還清,還多包了5千利息。

不過陳爸覺得他們家經濟這麼吃緊,這筆利息就算了,推來推去最後還是沒收。

又過了兩年,朱曉峰創業有了點起色,他帶著媽媽去大城市治病,病情也穩定了,他們家總算熬出頭了。

朱家父子不只感謝幫過忙的親戚,對陳家爸媽更是心懷感激。

畢竟兩家沒親沒故,陳家借錢還不催人,這種人情讓人特別感動。

後來陳家辦什麼大事,朱家都會包得很重。但陳爸從來沒動過那些錢,他覺得當初只是出於好心幫了一把,又不是幾十萬救命錢,沒必要這樣回報。

所以爸媽就把朱家包的禮金全存著,等朱家有事時,再全額包回去。

這樣你來我往,其實那5萬塊兩家誰都沒真正留下。

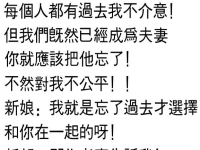

三年前,陳爸過世,朱家又包了5萬;現在三年過去,朱曉峰的媽媽也走了。陳媽年紀大了,也不想再折騰,乾脆決定這段人情就到這邊為止。

畢竟人情這種事,若是一直惦記著,真的很累人。

雖然兩家感情一直不錯,但這幾年來來回回,反而變得有點像在還債、做交差。

如果這份人情一直拖到下一代,難免會變質,搞不好還會讓小輩間起糾紛,那就本末倒置了。

陳葉也認同。他想,當初是我們幫了朱家,又沒欠人家,太客氣反而變成壓力。

所以這次喪事,他就照媽媽說的,只包了2500,也沒再提5萬的事。

朱曉峰看到也沒說什麼,反倒像是鬆了一口氣,可能他也不想再背著這筆人情壓力了。

畢竟,父母那一代對人情來往很看重,但對我們這代人來說,那壓力其實挺大的。

大家都只是普通人,能力有限,能互相幫忙本就是緣分。

但太過客氣、互相推讓,反而讓人情變得沉重難處理。

其實,願意接受回饋,也是一種善意。

對被幫助的人來說,自己有能力回報,是件讓人開心的事。

但有時候受人之恩的那方不肯收回報,讓人覺得反而欠得更多,好像沒完沒了似的。

很多人骨子裡低調又謙虛,就算自己幫了人,也不好意思收人家的好處,這樣的確讓人覺得溫暖,但有時反而讓回報的一方不知道怎麼辦。

坦然收下別人的回饋,其實不只是對方的一種尊重,也讓那段恩情有個清楚的結束點。

人情來往,真的不能太複雜。

像婚喪喜慶的禮金,能簡單就簡單,幾千就好,真的沒必要用這種方式「還人情債」。

最好是一碼歸一碼,該還錢就還錢,不要混著其他事情去抵,否則日後誰家小孩若是個計較型的,就容易讓整段關係變味。

老一輩的人情往來,到我們這一代也該有個句點。年輕人可以因為上一代的感情變熟,但錢的事最好別延續。

父母可能會覺得,朋友多一點、人情廣一點,對子女好,但不是每次都真的是好事。

如果當初的義氣,最後變成斤斤計較,那真的是得不償失了。

延伸閱讀———————-

(10167)