如果有一天,你89歲的父母在夜裡跌倒了,家裡沒人,電話沒人接,求助無門──你會第一時間知道嗎?

他會等你嗎?

還是會一個人撐著、忍著、去簽那張寫著「病危風險」的字?

這不是電影,也不是假設,而是真實發生在一個老人身上的事。

凌晨三點,急診室里,一位老人穿著舊夾克坐在輪椅上,眉頭緊鎖。

醫生遞來CT申請單,他微微發顫地拿起筆,慢慢地簽下自己的名字。

沒有人流通、沒有人商量,也沒有人阻止。

那一刻,他的兒女們在哪裡?

他為什麼獨自承擔?

而他,又為何落得如此淒涼的下場?

高建勛像往常一樣,在十點半洗漱完畢、關燈休息。

半夜一點左右,他起夜,手剛扶住洗手間門框,一個踉蹌,整個人向後倒去。

那是仰面的摔法,後腰著地,骨頭撞到瓷磚的瞬間,他咬緊了牙關,一聲沒吭。

89歲的高齡,腰椎根本經不得這樣摔。

他靠著洗手間的門板坐了一陣,額頭上是冷汗,也分不清是疼的,還是嚇的。

過了幾分鐘,他緩慢挪到客廳,撥打了急救。

急救人員趕到時,他已經換好了衣服,還特意戴上了帽子。

他說,「我沒事,就是腰有點扭著了,不要驚動別人。」

他自己拿著身份證、醫保卡,坐上了救護車。

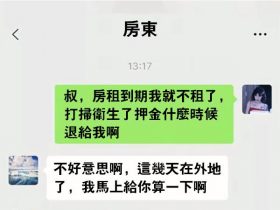

簽字、檢查、入院,全程沒有一通家屬電話,不是沒人問,而是他沒告訴。

醫生看著檢查報告,說:「有壓縮性骨折,得住院觀察。」他點點頭,說了句:「你們該怎麼做就怎麼做,我自己知道。」

直到第三天,女兒才從一位熟識的鄰居口中聽說父親住院了。

電話打來時,高建勛反而安慰她:「別急,爸爸沒事,已經做了檢查。

你那邊孩子上學也忙,別特意飛回來。」

他不願「打擾」,也不願「麻煩」。

他知道孩子們遠在澳洲,時差、路程、簽證,一切都不現實。

他不是不盼望陪伴,而是早已做好了「不指望」的準備。

可這一摔,讓所有人措手不及。

那層由報喜不報憂構建起來的「體面」,終於被現實撕開了一個口子。

而在這層「撕口」背後,是一個越來越普遍的社會剪影:

子女遠在他鄉,老人獨自老去。

看似平穩的日常,其實只需要一個小意外,就足以擊潰整套生活機制。

我們需要問的是:如果這件事發生在我們自己身上,或在我們父母身上,誰來接住那一摔之後的孤獨?

第二、被留在原地的「老人」

高建勛的三個女兒,分別在雪梨、墨爾本和坎培拉。

她們都已成家立業,生活穩定。

朋友圈裡時常曬出周末的燒烤聚會、孩子的畫作和在郊外野餐的照片。

照片裡的陽光很暖,日子看起來不緊不慢。

二十多年前,送她們出國時,高建勛是堅定的。

他認為,孩子就該有更大的世界,不該困在一座城裡,像自己一樣,一輩子沒離開過老家。

那是他的選擇。

他驕傲地把她們推向遠方,也接受了某種隱形的交換,那是一種告別,是一種「從此你們自由,我便孤獨」的告別。

起初,電話頻繁,視訊也常有。

他們會討論買菜的價格,分享家裡的趣事。

可隨著生活重心的變化,時間差、語言環境和彼此節奏的脫節,溝通逐漸變成一種儀式。

「飯吃得習慣嗎?」

「挺好。」

「那您多注意點,早點睡。」

「嗯,放心吧。」

幾句寒暄之後,便歸於沉默。

不是不關心,而是隔著地球的兩端,很多話語在空氣中便消散了熱度。

在澳洲,女兒們早已是那裡的居民,孩子講著英語,思維方式與生活節奏也慢慢改變。

在她們眼中,「爸有醫保、有退休金、有鄰居幫忙」,似乎一切都井然有序。

可她們未曾看見的,是他如何一遍遍走去電梯口等快遞,如何獨自過春節時熱了一頓又一頓的剩菜。

更不知道,凌晨摔倒那晚,他爬起來用了十分鐘,歇了三次。

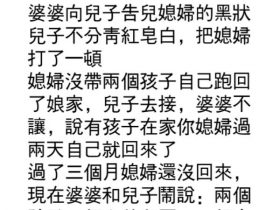

這是很多家庭正在經歷的現象:距離上越來越遠,心靈上越來越無從靠近。

這並不是老人的第一次獨自就醫,也絕不會是最後一次。

最終還是身邊的一位年輕小伙子不忍心,攙扶著老人去做完了各項檢查。

在全球化的浪潮中,越來越多的子女離開故鄉,父母卻無法同步「遷徙」。

當物理距離被視訊通話和匯款帳號替代,真正缺席的,是觸手可及的照料與情感的溫度。

這種「空間遷徙」,在過去的時代並不常見。

可在全球化與城市化背景下,越來越多的子女選擇去更遠的地方讀書、工作、定居。

當代中國家庭,正在經歷一種「地理上的裂變」。

老人留在原地,不只是身體上的停留,更是文化、語言、生活習慣上的滯留。

而子女在遠方,不只是地理的轉移,更是時間感知、情緒頻率、生命節奏的錯位。

他們都愛彼此,卻不得不接受這樣的現實:有些愛,在時差面前變得遲疑,在距離面前變得無力。

但他也開始習慣用「別擔心」來替代「我其實需要你」,用「我可以」來迴避「我其實撐不住」。

他選擇了留在原地。

但在某種意義上,他留下的,是那代父母對「家庭」的堅守,是對親情不能被搬遷的倔強,是一個老人在全球化浪潮中最後的、微弱的執拗。

在這樣的時代,「高建勛們」的選擇看似「固執」,實則是無聲的抗議——對陌生環境的恐懼,對被「遷移」的生活方式的拒絕。

這不僅是這一個老人面臨的養老困境,更是我們這一代人正在面對的「精神贍養困境」,孩子遠在他國,父母老在原鄉,親情在地圖上被拉扯成一條無法拼合的折線。

在農業社會,孩子既是勞動力,也是晚年的依靠。

那個年代沒有社保,也沒有養老院,養老幾乎完全依賴家庭內部循環。

養育子女,是一場漫長而樸素的投資:你為他擋風遮雨,他為你老來送終。

可這一套觀念,在高建勛這一代人晚年到來之時,開始鬆動,甚至瓦解。

他曾經也是「養兒防老」的堅定信奉者——否則,也不會在自己最辛苦的中年,把全部資源傾斜給三個女兒,砸鍋賣鐵也要供她們出國。

他想得很簡單,送她們出去是為了她們好,將來她們有出息了,也能回來幫襯他這個老父親一把。

但他沒想到,子女成長的路徑,不再以「回報家庭」為終點。

她們去了更廣闊的世界,有了自己的生活節奏和社會角色。

不是不孝順,而是在新的語境中,「孝順」本身也被重新定義。

它不再意味著陪伴與反哺,而是「理解」「尊重」「問候」和「金錢支持」的組合。

他更想要的,是在自己摔倒的時候,有人第一時間來接;是在黃昏散步歸來,有人陪著坐一會兒說說話。

傳統的「養兒防老」,如今陷入了三重困境:

第一,是子女的地理遷徙,打破了家庭的空間結構。

越來越多的年輕人不再「就近工作」,而是流向更遠的城市、甚至跨國發展。

歸鄉的路徑,被時間、航班、簽證、生活節奏一一封鎖。

第二,是生活方式的代際差異,逐漸削弱了情感連結。

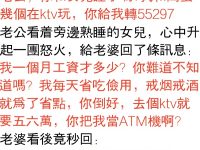

「爸爸為什麼不告訴我們?」「你們能來嗎?」「你們有時間陪我嗎?」這類問題在父母與子女之間並不陌生,但答案往往彼此錯位。

老人的「需要」在於陪伴,而子女理解的「照顧」則多半是物質層面的安排。

第三,是社會保障的有限替代,無法完全彌補家庭角色的缺失。

當親情無法就位,社會制度卻又尚未建立起充足的承接力——這使得很多老人,在「不能靠家庭、也難靠社會」的雙重真空中獨自老去。

高建勛摔倒那天,他沒有撥打任何一個女兒的電話。

不是不信任,而是他知道,她們回不來。

「養兒防老」這四個字,在很多老人心中依舊閃著溫熱的光。

但現實卻像一道冷水,將它緩緩澆滅。

窗簾拉開,春光照進來,陽台上的吊蘭還在慢慢長新芽。

一切如常,仿佛什麼都沒發生過。

這座城市裡,有成千上萬像他一樣的老人,獨自生活、獨自看病、獨自摔倒,也獨自站起來。

他們不是沒有子女,也不是無人問津,只是在時代加速轉動的縫隙中,他們成了最容易被遺忘的那一群人。

我們曾一度寄望於社會制度——養老院、居家服務、社區援助。

但這些仍遠遠跟不上人口老齡化的腳步,服務能力有限、資源分配不均、心理慰藉缺位,仍讓無數老人陷入「生活有人照料,靈魂無人回應」的孤獨。

真正的難題不是老人的摔倒,而是摔倒之後,沒有一雙手,及時伸出來。

當「養兒防老」失靈,社會保障未穩,一個人老去,變成了需要運氣的事情。

那麼,我們究竟該如何面對這一切?

或許,是一通電話的主動問候;是一場視訊里的認真傾聽;是一份備用鑰匙的信任託付;是一場摔倒之後,彼此都知道該怎麼做的默契。

親情不該被距離隔斷,也不該在制度和現實的縫隙中消失。

它是一種始終存在的牽掛,也是一種需要學習的新能力。

高建勛的故事,不是孤例,而是鏡子。

照見的是當下千千萬萬個家庭,照見的是老去的必然,也照見我們是否已經準備好——去接住那個遲來的擁抱,和那一場猝不及防的摔倒。

(5001)