在一檔綜藝節目中,主持人好奇地詢問一對有著三十年感情的老姊妹保持友誼的秘訣。

其中一位阿姨笑著說:

「管住嘴、穩住心,不該管的事不管,不該問的事不問。」

簡單的回答,卻道出了一個深刻的道理:

那些能久處不厭的感情,往往都有著清晰的邊界感。

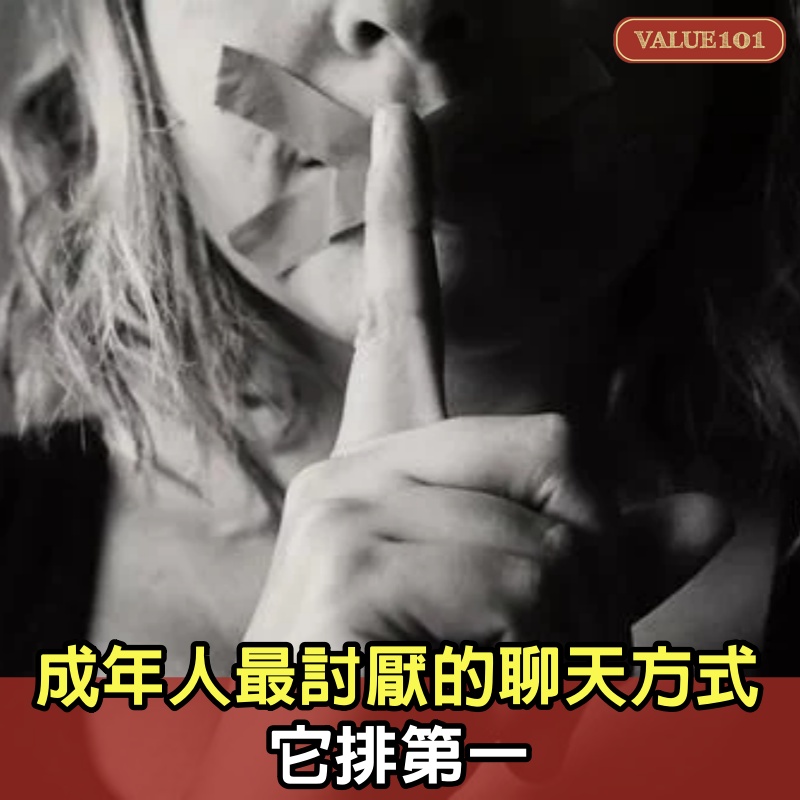

在生活中,我們常常能看到說話缺乏邊界感的人。

要嘛喜歡藉著關心之名,對別人的生活指手畫腳;要嘛喜歡將所有負面情緒,不分時間場合地倒給別人,讓人或特別尷尬,或十分鬱悶。

當我們接觸的人越多,往往就越會發現:

在成年人最討厭的聊天方式中,「習慣性越界」就是高居榜首的No.1。

越界,危險

我們身邊好像總有一種人,習慣把打探別人的隱私當成關心,把侵犯別人的邊界看成熱情。

央視《夜讀》欄位曾經就「越界」這個主題,訪問了許多網友。

自從媒體作者@黃不會吐槽說,自己有一次在機場寫稿子,坐她旁邊的人一直盯著看。

她在不停地寫,這人就不停地看。

最無言的是,對方一邊看還一邊問:

“寫什麼呢?”

“你是作家呀?”

“寫作能賺不少錢吧?”

一句又一句的轟炸,搞得她特別尷尬,所有的想法都被打亂了,只能被迫停筆。

一位剛大學畢業的女生@子惠說到自己的遭遇,則感覺更加鬱悶。

她去年回老家跟親戚聚餐時,隨口說了一句“在北京工作生活壓力好大”,一位不太熟的長輩聽完立刻加了她微信。

從此,這位長輩就一直告誡她“還是回老家工作好”,經常給她轉發各種家鄉的招聘信息。

不但如此,她也常自顧自地講老家生活的種種便利,並列舉各種翔實的如某某又考上了某單位的例子。

@子惠說,這位長輩好像對自己的生活生出了一種必須矯正的“責任感”,見不得她在外面“受苦”,所以千方百計想讓她過上自己覺得“正確”的生活。

天長日久,子惠漸漸不勝其煩,只好跟親戚說:“我覺得自己現在挺好的,您就別操心了。”就這樣,親戚最初那份熱情的關切,變成了最終雙方的不歡而散。

俄羅斯作家邦達列夫說:“人類一切痛苦的根源,都源於缺乏邊界感。”

當我們在人際互動中失去了應有的界限,就很容易造成一些「社交事故」。

例如前面那個愛刨根問底的「路人甲」和這個「特別熱心」的親戚,他們不是經常在交談中毫無顧忌地騷擾別人,就是常常把自己的意願強加於人,卻不知道,這樣毫無界限的入侵,會帶給別人很多困擾;這樣自以為是的關心,會讓別人倍感厭倦。

而這樣的“習慣性越界”,就是人際關係中最“有毒”的聊天方式。

越界式聊天,不妥

我們仔細觀察就會發現,那些擅長「越界式聊天」的人,通常會有四大「典型症狀」:

第一種是打探隱私。

“你今年賺了多少錢?肯定存了不少吧?”

“我侄兒孩子都會打醬油了,你咋還不談戀愛?”

他們通常喜歡用360度無死角的刨根問底,來滿足自己的窺探慾和好奇心。

第二種是亂開玩笑。

例如一邊當眾模仿口吃的人說話,一邊哈哈大笑;碰上皮膚黑的人,會自以為幽默地問別人是不是剛從非洲回來。

除此之外,我們還能常常看到類似的場景:

朋友聚會氣氛漸濃時,有人突然指著另一個人說:「你們不知道,這小子快小學畢業了還尿床,差點被老媽打個半死……」然後隨著眾人哄堂大笑,全然不顧被「揭老底」的朋友已被氣得滿臉通紅。

第三種是提過度要求。

例如請教語文的親戚「順便」幫孩子輔導作文,請當律師的兄弟「順手」給自己打個官司。

他們把這些要求視為理所當然,一旦對方拒絕,就會憤然吐槽:“這點忙都不幫,真不夠意思!”

最後一種是「熱心」建議。

這類人最喜歡打著「為你好」的旗號,對家人朋友的工作或生活方式給予「全方位指導」。找什麼對像比較合適,做什麼工作更舒心,什麼時候該戀愛結婚生子,事無鉅細,一一過問。

縱觀這四種喜歡「越界式聊天」的人,我們會發現,他們有一個明顯的共通之處:

分不清自己和他人的清晰界限,不知道什麼話不該說,什麼要求不該提。

商業諮詢顧問劉潤曾談到,擁有邊界感的核心要求,首先要識別什麼是邊界,其次要懂得「在邊界內做事,如果越界,需要徵得對方同意」這個基本禮儀。

剛出生的嬰兒就沒有邊界感,他會認為自己和媽媽是一體的,等他長大後,邊界感才會逐漸形成。但有些人雖然已成年,在心理上仍分不清什麼是自己的邊界,什麼是別人的界線。

例如喜歡打探隱私的人,就不懂得喜歡刨根問底是對別人的一種冒犯;習慣亂開玩笑的人也不知道,玩笑一定要對方覺得好笑才叫玩笑;總提過分要求的人也從未想過,無論找別人幫忙做什麼,對方都會耗時耗力,從來就沒有什麼“順便”和“順手”,別人願意幫忙是情分,不願幫忙是本分。

你看,所謂的「習慣性越界」本質上來說,就是一種只顧自己感受的「巨嬰」心態,一種以自我為中心的畸形思維。

這就是一種病,得治。

懂得得分寸感,能避免90%的人際矛盾

梁實秋說:“與朋友交,久而敬之,敬也就是保持距離,友誼不可透支,總要保留幾分。”

人與人相處,如果都能保持清晰的分寸感,就會特別自在舒心。

國畫大師黃永玉和作家錢鍺書曾經是鄰居,兩家的距離不超過200米,但他們從不會輕易打擾對方。

錢鍺書專心寫稿時,黃永玉深知他不喜歡被打擾,所以即便有時很想找他聊天也盡可能忍住,很少登門。只有在老家的人送來家鄉特產時,他才會送錢鍬書。

為避免打擾他,黃永玉還會事先打個電話,然後把東西送到門口就悄悄回去。而錢鍺書想要去黃永玉家拜訪時,也通常會先詢問對方是否有空,然後再按約定時間前往。

兩人比鄰而居數十年,雖然見面次數屈指可數,但他們的友誼卻延續了數十年。

有些東西,並不是越濃越好,要恰到好處。深深的話,我們淺淺地說,長長的路,我們慢慢地走。

人與人最舒服的關係,一定是熟不踰矩,有分寸。

在人際互動中,越懂得分寸的感情往往越長久;越習慣越界的關係,常常越容易分崩離析。

三毛有一段話堪稱人間清醒:

「我避開無事時過分熱絡的友誼,這使我少些負擔和承諾;我不多說無謂的閒言,這使我覺得清暢……我不求深刻,只求簡單。”

一個人的處世方式和言談舉止,最容易暴露他的層次和素養。

口無遮攔的人,通常缺乏自省的認知與習慣;出言不遜的人,往往不懂換位思考,缺乏悲憫的情懷。

毫無邊界感的人,通常與人一相處,就容易產生是非和摩擦。而當我們能在一段關係中保持恰到好處的“分寸感”,也就能避免90%的人際矛盾。

有人說,所謂的邊界感,就是知道自己能在哪些範圍內做事,也知道別人該在什麼範圍內做事。

適可而止的分寸感最舒適,具有清晰邊界的感情最長久。

無論關係親近,我們都應該守住與別人交往的界線。

而保持邊界感最好的做法,無非是做到「四不」——

不打探隱私,不亂開玩笑,不過度熱心,不過分要求。

把握好彼此的距離,親而有間、進退有度,才是一段關係最美好而長久的模樣。

延伸閱讀————

(13)